「住所が変わったら、在留カードも変更するの?」

「在留カードの住所変更の仕方がわからない」

このような疑問を抱えていませんか?

外国人が日本で住所を変更した場合、在留カードの住所変更手続きが法律で義務付けられており、期限内に手続きしない場合は罰則の対象となります。

在留カードの住所変更は市区町村役場の窓口で、転入届の提出と同時に申請が可能です。

本記事では、在留カードの住所変更手続きの方法や必要書類、基本ルールについて解説します。

手続きの期限や注意点も紹介しているので、在留カードの住所を変更する可能性がある外国人を雇用する予定の方もぜひ参考にしてみてください。

この資料でわかること

- 外国人採用の意義

- 外国人雇用のメリット

- 外国人採用スタートの5ステップ

- よくある課題と解決策

【転居・転出】在留カードの住所変更が必要なケース

在留カードの住所変更手続きが必要になるのは、中長期在留者が日本国内で引っ越し、住所が変わった場合です。

中長期在留者とは、以下の要件が当てはまる方が対象です。

- 在留資格を持っている人

- 3ヵ月を超える在留期間が決定された人

- 「外交」「公用」「短期滞在」「特別永住者」以外の在留資格で在留する人

参考:出入国在留管理庁|Q4 :在留管理制度の対象となる中長期在留者とはどのような人ですか。

猪口 裕介

猪口 裕介観光目的で短期間滞在する外国人や、外交官・公用で来日する外国人は対象外です。

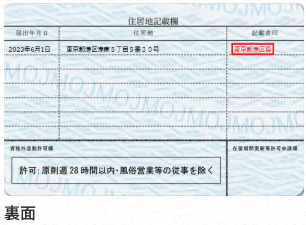

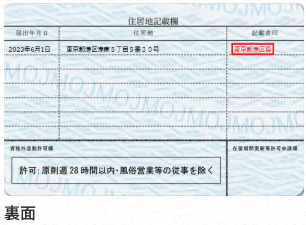

住居地の変更履歴は在留カードの裏面に記載され、過去の住所も含めて管理されます。

住所以外にも、氏名や在留資格、在留期間が変更になった場合も在留カードの変更手続きが必要です。変更があった場合は、出入国在留管理局にて速やかに手続きを行いましょう。

なお、在留資格変更や在留期間更新の手続きは、外国人雇用における行政手続きの専門家である「申請取次行政書士」に委託すると、審査が確実かつスムーズに進みます。

信頼できる申請取次行政書士をお探しの方は「FES行政書士法人」への依頼がおすすめです。外国人雇用に特化したサービスを提供しており、豊富な知識と経験で在留資格申請の許可率を高めます。

\メール相談は無料で対応/

▲お問い合わせはページ下部のフォームから

「外国人を雇用する際のほかの手続きについてもくわしく知りたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

この資料でわかること

- 外国人雇用時の関連法令の基本

- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例

- 労働条件と雇用契約

- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など

在留カードの住所変更に関する手続き

在留カードの住所変更手続きは、以下のように引っ越しの種類により異なります。

- 同じ自治体内での転居届

- 異なる自治体への転出・転入届

それぞれの手続き方法を理解しておきましょう。最後に手続き後に必要な各種届出も紹介します。

同じ自治体内での転居届

同じ自治体内で引っ越す場合は、住んでいる自治体の市区町村役場で「転居届」を提出します。

手続きの流れは以下のとおりです。

- 市区町村役場の窓口で転居届の申請書を記入

- 申請書に新しい住所を正確に記載

- 在留カードを窓口に提示

- 職員が在留カードの住所欄に新住所を記載

転居届は引っ越しをした日から14日以内に提出する必要があります。手続きは比較的簡単で、1回の来庁で完了するケースがほとんどです。

異なる自治体への転出・転入届

異なる市区町村に引っ越す場合は、転出と転入の手続きが必要です。

| 手続きの種類 | 内容 |

|---|---|

| 転出手続き | 旧住所地の市区町村役場で「転出届」を提出「転出証明書」を受け取る ※引っ越し予定日の14日前から手続き可能 |

| 転入手続き | 新住所地の市区町村役場で「転入届」を提出。転出証明書をあわせて提出在留カードを窓口に提示 ※引っ越した日から14日以内に手続きが必要 |

自治体によっては、特例転出・転入届のサービスを提供している場合があります。これはマイナンバーカードを利用したサービスで、転出証明書の交付を受けることなく、新住所地の窓口のみで転入手続きが完了します。

手続き後の各種届出

市区町村役場での住所変更手続きが完了したら、住民票と在留カードに新しい住所が正しく記載されているかを確認します。

その後、生活に関わるさまざまな機関や契約先への住所変更届出を行います。

- 勤務先

- 銀行、クレジットカード

- 運転免許証

- 健康保険証

- 国民年金・厚生年金

- 生命保険・損害保険

- 電気・ガス・水道

- 郵便物の転送サービス など

これらの手続きを怠ると郵送物が届かなくなる可能性があるため、引っ越し後は早めに各種届出を済ませることが大切です。

在留カードの住所変更における必要書類

住所変更を申請する場合は「在留カード(原本)」が必要です。在留カードは、市区町村役場の窓口で職員が住所欄に新しい住所を直接記載するため、コピーでは手続きできません。

なお、本人が直接手続きに行けない場合は、代理人による申請も可能です。代理人が申請を行う際は、以下の書類が必要になります。

- 在留カードの写し(コピー)

- 代理人の身分証明書

- 委任状(本人直筆の署名または押印が必要)

代理人申請では在留カードの原本ではなく、コピーで手続きできます。ただし、在留カードのコピーは記載内容がすべて読み取れる鮮明なものが必要です。

書類に不備があると手続きが完了しないため、記載内容を事前に把握しておきましょう。

在留カードの住所変更における提出先

在留カードの住所変更手続きは、新しい住居地を管轄する市区町村役場の住民登録担当窓口が提出先です。

自治体によって、受付時間や曜日が異なる場合もあるため、事前にホームページで調べておきましょう。

住民票の写しが必要な場合は別途手数料が発生しますが、住所変更手続き自体は無料です。

在留カードの住所変更に伴う基本ルール

在留カードを持つ外国人が住所を変更する際には、以下の基本ルールを守る必要があります。

- 住居地を定めた14日以内に届け出る

- オンラインでの申請は原則できない

- 在留カードの裏面に手書きしてはいけない

ルールを理解し、適切な手続きを行いましょう。

住居地を定めた14日以内に届け出る

在留カードをもつ外国人は、新しい住居地を定めてから14日以内に住所変更の届け出をしなければなりません。

14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

さらに、90日が経過すると、出入国管理及び難民認定法に基づき、在留資格が取り消される危険性もあります。

オンラインでの申請は原則できない

住所変更の手続きは、住居地の市区町村の窓口で行わなければならず、オンラインや地方出入国在留管理局では手続きできません。

転出に関しては、マイナポータルでオンライン手続きに対応している自治体もありますが、転入届については窓口での手続きが一般的です。

住所変更の際は手続き方法と必要書類を事前に確認しておき、市区町村の窓口で手続きを行いましょう。

在留カードの裏面に手書きしてはいけない

在留カードの裏面の住所欄に、本人が手書きで住所を記入してはいけません。

住所の記載は、市区町村窓口の担当者が本人確認やICチップの確認をしたうえで、定められた事務処理手順により役所が行います。本人による手書きは無効となり、違法行為にあたる可能性もあります。

もし手書きで記入してしまった場合、在留カードは無効になり、再発行が必要です。

外国人労働者の住所変更で企業がすべき3つの対応

外国人労働者が住所を変更した際、雇用する企業側は以下のような対応が必要です。

- 社内情報を更新する

- 住所変更手続きをする

- 通勤手当を見直す

順番に見ていきましょう。

社内情報を更新する

外国人労働者から住所変更の連絡を受けたら、まず人事システムや給与管理システムの情報を新住所への更新が必要です。

その際「住所変更届」や在留カードのコピーなどを提出してもらい、住民票に登録された住所を登録します。

給与明細や各種通知書の送付、緊急時の連絡など、さまざまな場面で必要になるため、正確な住所情報を管理しましょう。

住所変更手続きをする

外国人労働者の住所変更に伴い、企業側でも雇用保険や社会保険(健康保険・厚生年金保険)の住所変更手続きが必要です。

ただし、マイナンバーを持っている外国人の場合、住民票の異動情報が各保険制度に自動的に連携されるため、これらの手続きは不要です。

なお特定技能1号外国人の場合は、住所変更手続きのサポートや情報提供が企業が行うべき義務的支援です。自社でのサポートが難しいと思ったら、登録支援機関に委託する選択肢もあります。

登録支援機関とは企業からの委託を受けて、特定技能1号外国人の就労を支援する専門家です。登録支援機関へ委託することで、企業側は自社の業務に専念できます。

\業界平均約2倍の定着率を実現!/

「外国人雇用に関する法律や手続きについてくわしく知りたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

この資料でわかること

- 外国人雇用時の関連法令の基本

- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例

- 労働条件と雇用契約

- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など

通勤手当を見直す

住所変更により通勤経路が変わった場合、通勤手当の見直しが必要です。

新しい住所からの実際の通勤経路や利用する交通機関、距離などを踏まえて、通勤手当を再計算します。申請された内容と現実の通勤ルートを照らし合わせ、適切な金額に調整が必要です。

通勤手当の不足や過払いは、外国人労働者とのトラブルの原因になる可能性もあります。住所変更の連絡を受けたら、通勤手当の見直しを行ってください。

外国人雇用をご検討中の方は当協会にご相談ください

「外国人労働者を雇用したいけど、外国人特有の支援にしっかり対応できるか不安…」

このようにお悩みの方は「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

弊社は、外食・宿泊・介護・食品製造の就労支援に強い人材紹介会社です。主にアジア諸国の人材紹介を手がけており、定期訪問や年3回の交流イベントの開催により業界平均約2倍の定着率を実現しています。

登録支援機関でもあるため、特定技能1号外国人における義務的支援の実施も行っています。住所変更に関する情報提供や手続きサポートも義務的支援の一環として対応可能です。

外国人労働者の受け入れに関する各種サポートはもちろん、在留資格の取得・変更の際には、行政手続きに特化した「FES行政書士法人」との連携により、スムーズで確実な申請サポートを実現します。

無料相談も受け付けておりますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

\世界18カ国から最短2週間でご提案/

在留カードの住所変更に関するよくある質問

在留カードの住所変更に関するよくある質問をまとめました。

在留カードの住所を変更したら住民票はどうなりますか?

在留カードの住所を変更すると、住民票の住所も自動的に新しい情報に更新されます。

市区町村の窓口で転入届を提出し、在留カードの裏面に新住所が記載されると、住民基本台帳にも同じ住所が登録される仕組みになっています。

外国人も、日本人と同様に住民基本台帳制度の対象です。

住所登録の居住地をホテルにできますか?

原則として、ホテルを居住地として住所登録することはできません。

ただし、半年や1年などの長期にわたって同じホテルに滞在する場合には、住所登録が認められる場合もあります。

長期滞在したい場合には、住民登録が可能かどうかをホテルの管理者に事前に相談しましょう。

在留カードの住所変更は期限内に確実に申請しよう

在留カードの住所変更は、中長期在留者にとって法的義務であり、14日以内の届出期限を守らなければ20万円以下の罰金が科される可能性があります。

市区町村役場での転入届と同時に手続き可能なうえ、マイナンバーカードを保持していれば申請が簡略化できる自治体もあります。

本記事で紹介した手続き方法や必要書類、基本ルールを参考に、在留カードの住所変更を適切に進めてみてください。

とはいえ「外国人労働者を雇用して、各種手続きがちゃんとサポートできるか不安…」という方もいるでしょう。

このようにお悩みなら「日本料飲外国人雇用協会」にご相談ください。

当協会は、外食・宿泊・介護・食品製造分野の就労支援に特化した人材紹介会社です。外国人の採用活動における人材紹介、面接の日程調整、外国人との諸連絡などはすべてお任せいただけます。

登録支援機関としての認定も受けているため、特定技能外国人1号の住所変更を含む義務的支援も一貫してサポート可能です。

さらに、外国人雇用の行政手続きに特化した「FES行政書士法人」との連携により、在留資格の取得・変更など公的手続きもスムーズに対応できます。

無料相談も受け付けているので、外国人雇用でお困りの方は気軽にお問い合わせください。

監修者プロフィール

- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長

- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。

最新の投稿