「在留期間更新許可申請をしたいけど、申請書の書き方がわからない…」

「記入例があれば見せてほしい」

このような不安をお持ちの方もいるでしょう。

在留期間更新許可申請書は、記入項目が多く、はじめて申請する方は戸惑いやすい書類です。

書類に不備があると許可が下りないため、正確な書き方を覚え、完璧な状態に仕上げて提出しましょう。

本記事では、在留期間更新許可申請書の書き方を記入例を交えて解説します。申請の許可率を高める方法も紹介しているので、最後までご覧ください。

この資料でわかること

- 外国人採用の意義

- 外国人雇用のメリット

- 外国人採用スタートの5ステップ

- よくある課題と解決策

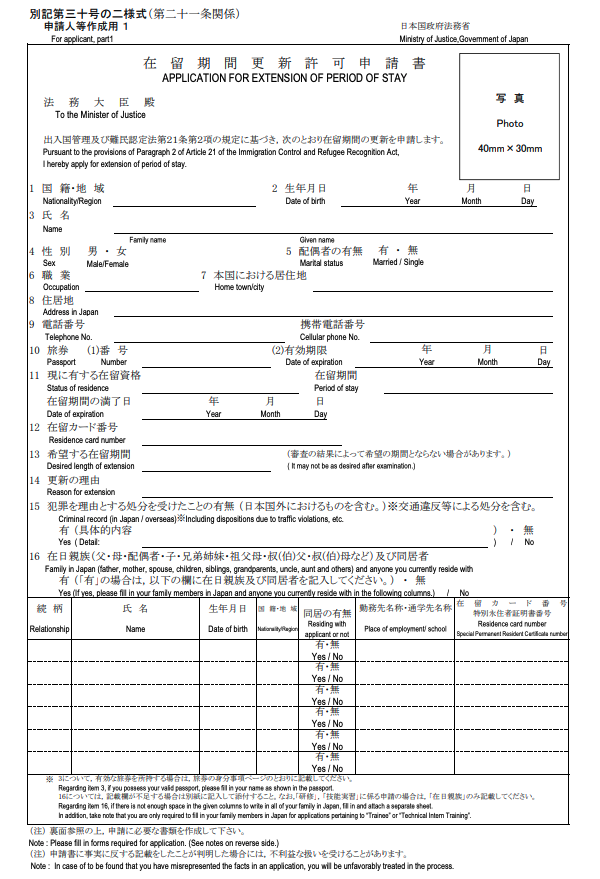

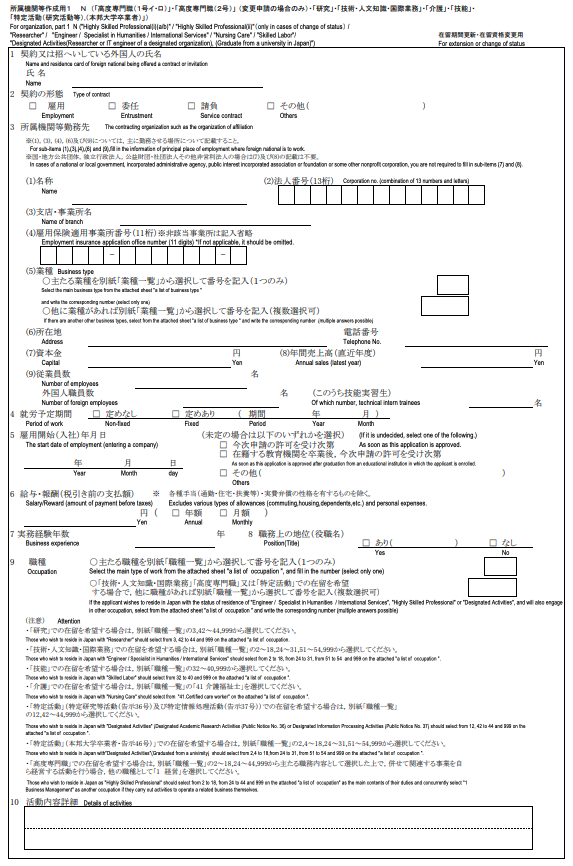

【申請人】在留期間更新許可申請書の記入例

まずは、申請人の在留期間更新許可申請書の記入例を解説します。

大きく分けて以下の7つの情報を記入する必要があります。

- 申請人の基本情報

- 在留資格の情報

- 在留期間の更新希望日・更新理由

- 過去の犯罪歴・家族の情報

- 勤務先の情報

- 学歴・職歴

- 署名・法定代理人・取次者の情報

各項目でどんな内容を記入するのか見ていきましょう。

なお、在留期間更新許可申請書の書式は在留資格ごとに異なります。

今回は「技術・人文知識・国際業務」の在留期間更新許可申請書を例に解説します。※高度専門職・研究・介護・技術・特定活動(研究活動等・本邦大学卒業者)も同じ書式

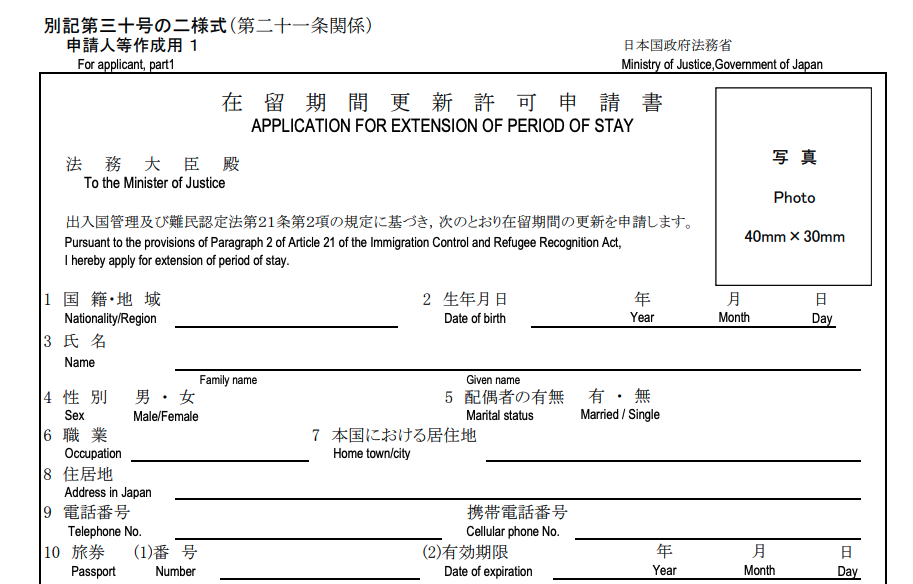

申請人の基本情報(項目1〜10)

項目1〜10は申請人の基本情報を記入する項目です。以下は、各項目の記載ポイントです。

| 番号 | 項目 | 記入のポイント |

|---|---|---|

| 写真 | 写真 | 写真は、縦4cm、横3cmのものを用意する。※パスポートや在留カードを申請時に使用したことがある写真は使用不可 |

| 1 | 国籍・地域 | 申請人の国籍・地域を記入する |

| 2 | 生年月日 | 西暦で記入する(例:1990年1月1日) |

| 3 | 氏名 | パスポートのとおりにアルファベットで記入する※漢字氏名がある場合は併記 |

| 4 | 性別 | 該当する性別に◯をつける |

| 5 | 配偶者の有無 | 法律上の婚姻関係にある場合に「有」を◯で囲む |

| 6 | 職業 | 申請時点の職業を記入する(例:会社員、経営者、英語教師、エンジニアなど) |

| 7 | 本国における居住地 | 申請人の本国の居住地を記載する(例:中国 ◯◯省、タイ バンコク) |

| 8 | 住居地 | 現在の住所を記入する(例:東京都江戸川区◯◯1-2-3) |

| 9 | 電話番号/携帯電話番号 | 固定電話と携帯電話の番号を記入する※ない場合は「なし」と記載 |

| 10 | 旅券(1)番号(2)有効期限 | パスポートの番号と有効期限を記入する |

アルファベットや漢字、数字の記載ミスは審査に影響するため、間違いのないように一字一句確認しましょう。旅券の情報は、実際にパスポートを見ながら正確に記載してください。

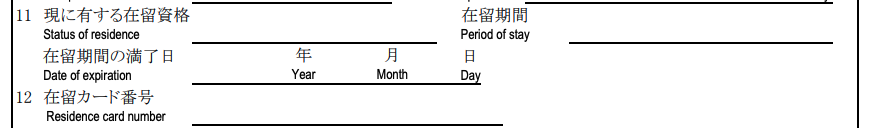

在留資格の情報(項目11・12)

項目11と12は、現在の在留カードに記載されている、在留資格の情報(在留期間・在留期間の満了日・在留カード番号)を記入します。

日付や番号に誤りがあると審査に影響するため、在留カードをよく確認しながら正確に記載しましょう。

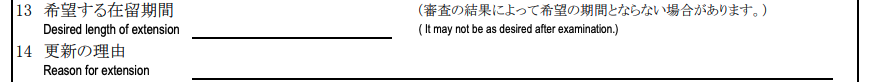

在留期間の更新希望日・更新理由(項目13・14)

項目13には、希望する在留期間を記入します。5年延長したい場合は「5年」と書いてください。

項目14には、更新理由を記載します。例えば、同じ会社で働き続けることが理由の場合「引き続き株式会社◯◯で勤務を継続するため」と書けばOKです。

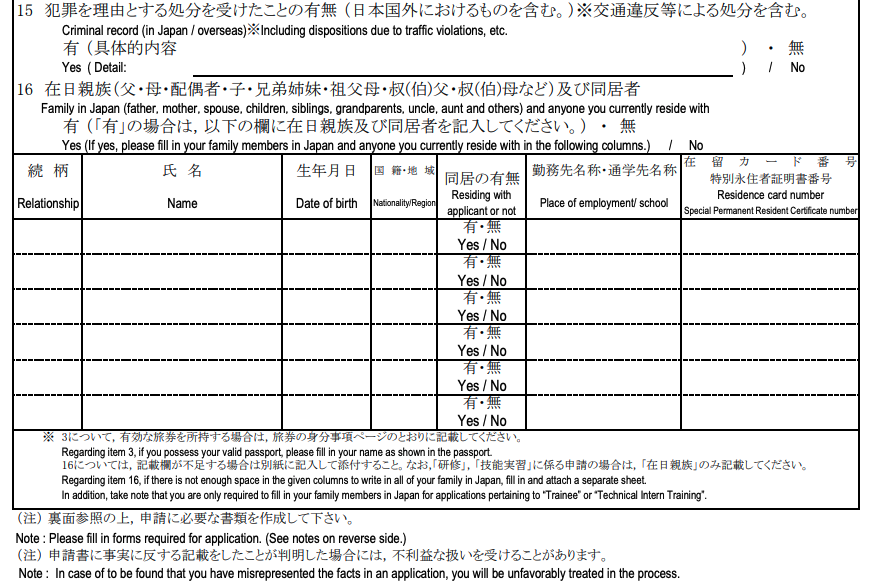

過去の犯罪歴・家族の情報(項目15・16)

項目15には、過去の犯罪歴について「有」か「無」のどちらかに◯を付けます。ある場合は、具体的な犯罪内容を記載します。

FES監修者

FES監修者犯罪歴は隠さずに正直に記載しましょう。虚偽の申告をすると、不許可に繋がります。

項目16に記載するのは家族の情報です。在日している親族や同居者がいれば「有」、いなければ「無」に◯をします。

「有」を選択した方は、在日親族・同居者の続柄や氏名、生年月日などを表に記載してください。

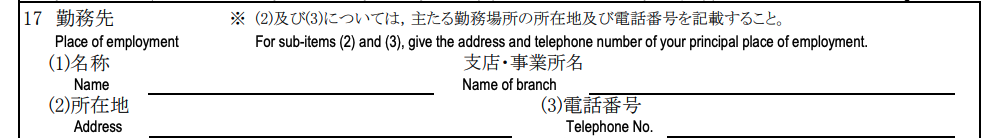

勤務先の情報(項目17)

ここからは2枚目の作成用紙の記載に移ります。

項目17には、勤務先の情報を記入します。支店・事業所名の欄には、本社勤めの場合は「本社」と記載し、支店や事業所勤めの場合は「◯◯支店/◯◯事業所/◯◯営業所」と書きましょう。

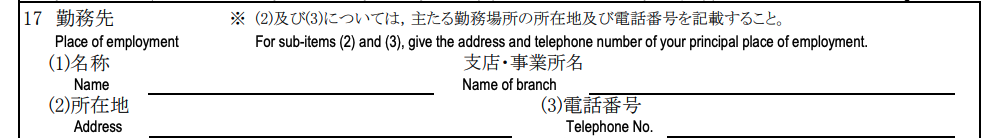

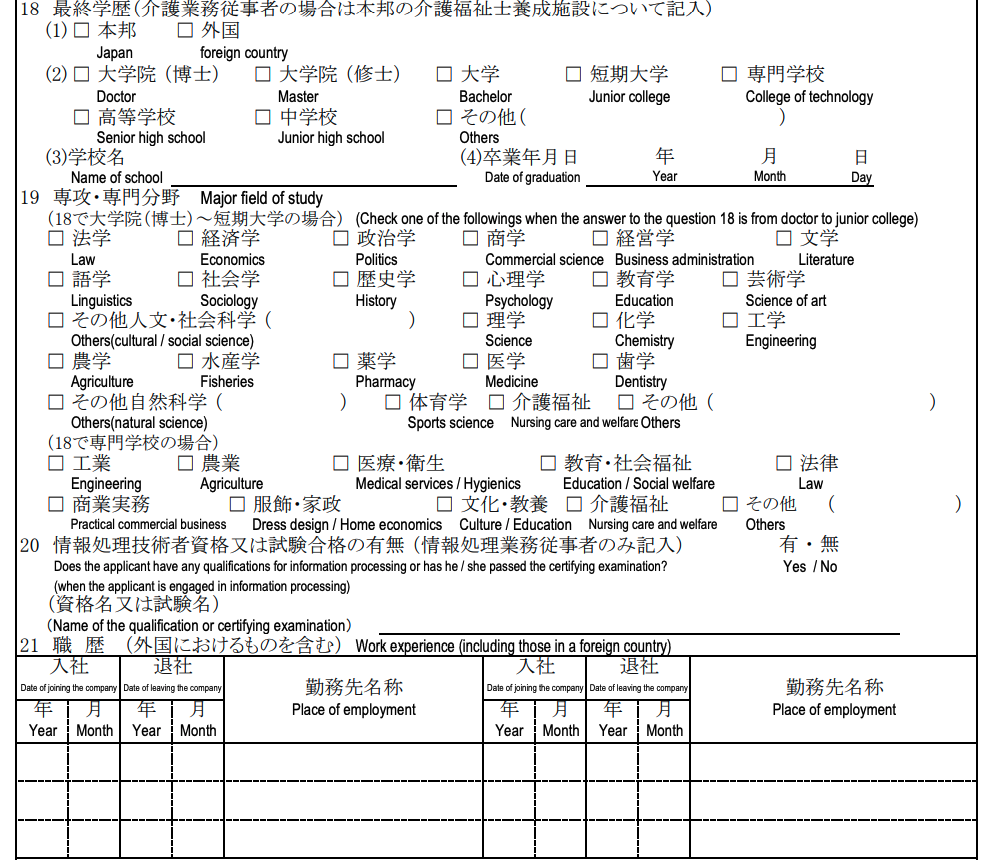

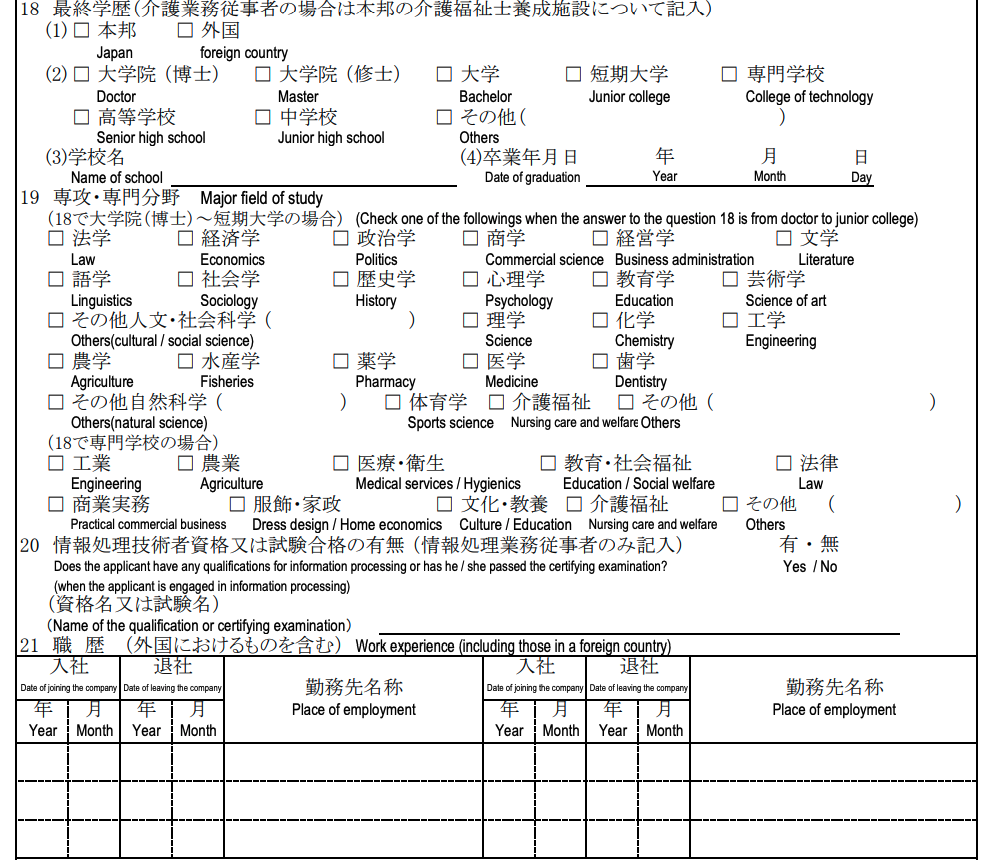

学歴・職歴(項目18〜21)

項目18〜21に記入するのは、学歴・職歴に関する情報です。

今回申請書の見本で使われた在留資格「技術・人文・国際業務」は、学歴・職歴と業務内容の関連性が問われるため、学歴・職歴の項目が他の在留資格の申請書より多いです。※高度専門職・研究・介護・技術・特定活動(研究活動等・本邦大学卒業者)も同じ書式

| 番号 | 項目 | 記入のポイント |

|---|---|---|

| 18 | 最終学歴 | 最終学歴で当てはまる項目にチェックを入れる。最終学歴の学校名と卒業年月日も記載する。 |

| 19 | 専攻・専門分野 | 大学院・大学・短大学を卒業した方は、専攻した学科・専門分野にチェックを入れる※専門学校以下の学歴の方は対応不要 |

| 20 | 情報処理技術者資格又は試験合格の有無 | 情報処理業務従事者のみの対象項目。資格保持または試験合格の有無にあわせて◯をつけ、有りの場合は資格名または試験名を記載する |

| 21 | 職歴(外国での職歴も含む) | これまでの職歴を記入する。※書ききれない場合は「別紙参照」と記載して、職歴書を添付 |

チェック項目が多いので、チェックミス・チェック漏れがないよう最後によく確認しましょう。

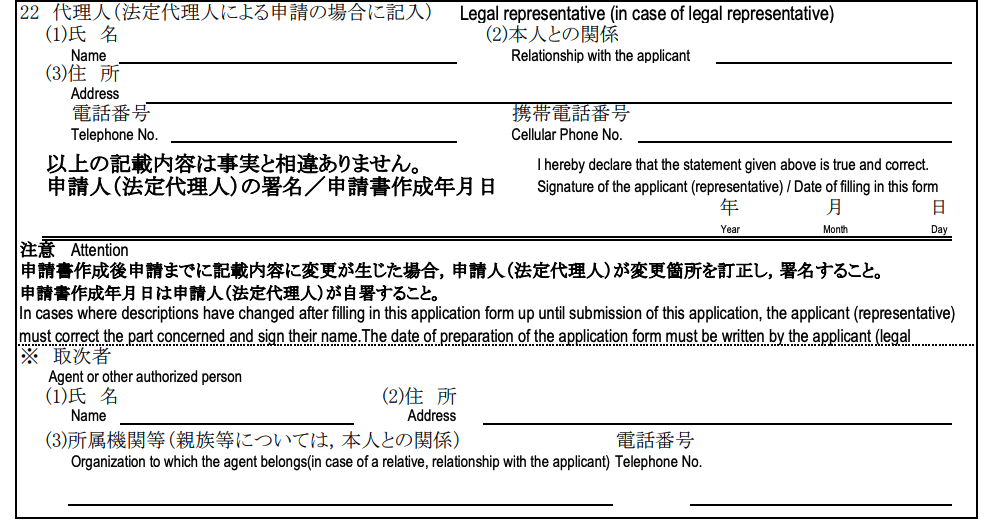

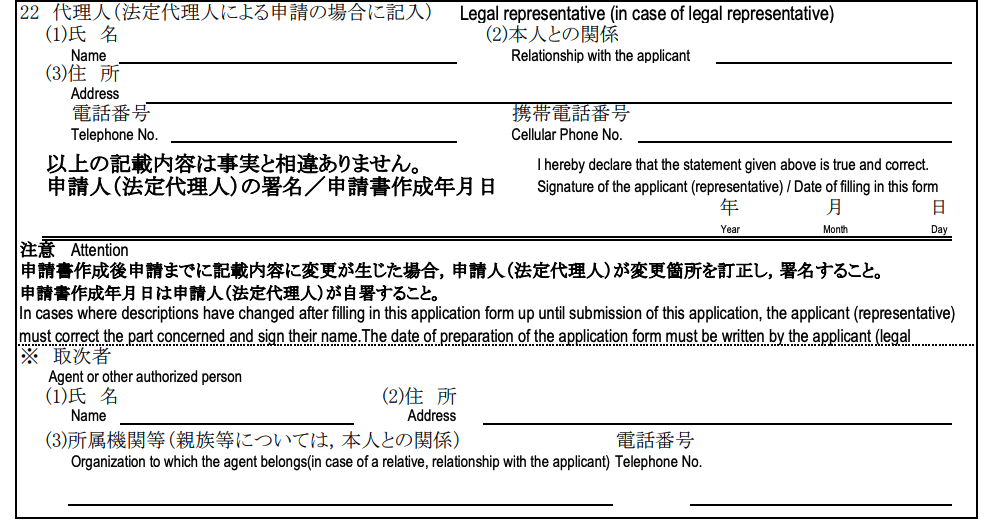

署名・法定代理人・取次者の情報(項目22・23)

申請書の作成は原則、外国人本人が記載しますが、法定代理人と取次者(国から申請手続き代理の許可を得た者)は申請の代理が認められています。

代理人と取次者が申請した場合は、それぞれの情報を記載してください。

署名欄も用意されているため、記載内容に問題がなければ申請人もしくは法定代理人が署名します。

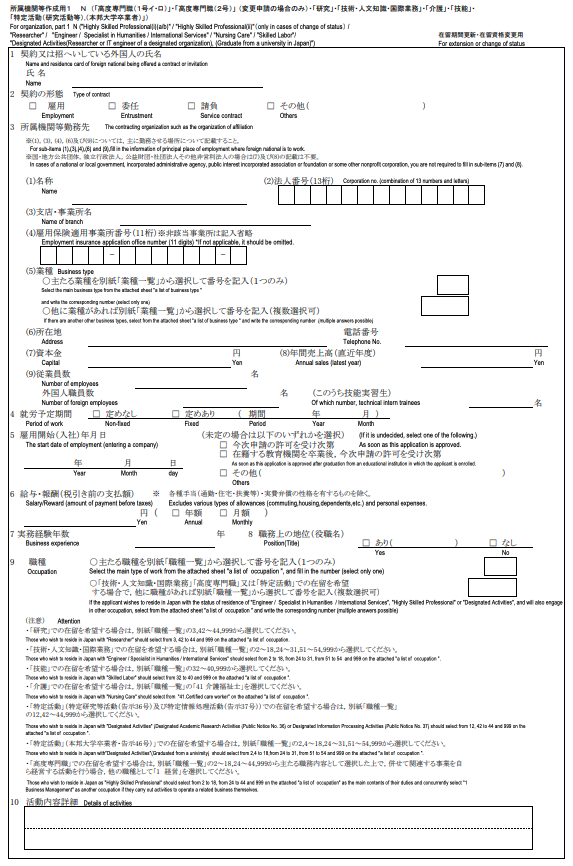

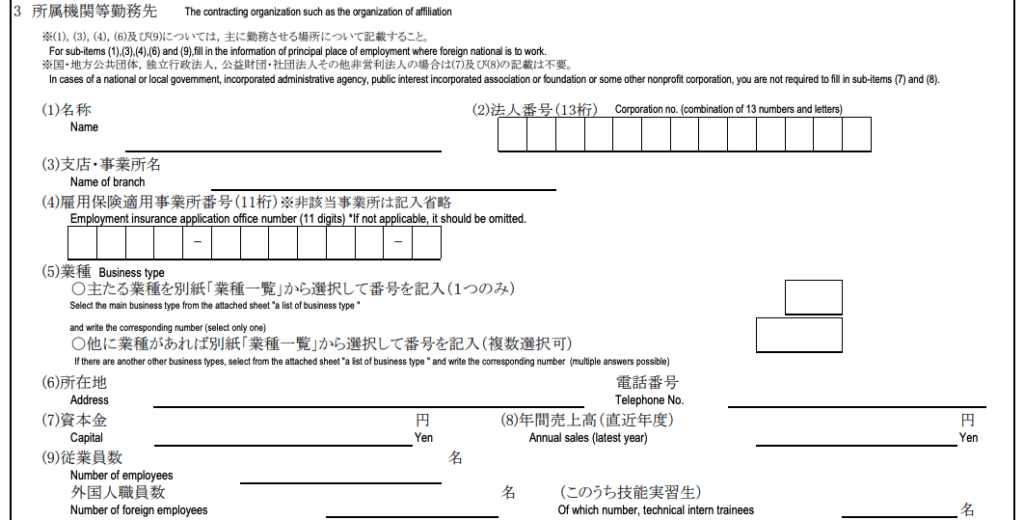

【所属機関等】在留期間更新許可申請書の記入例

次に、所属機関(外国人を受け入れている企業)の在留期間更新許可申請書の記入例を見ていきましょう。

記入項目は以下3つのカテゴリーに分かれています。

- 雇用する外国人の情報(項目1・2)

- 所属機関等の情報(項目3)

- 雇用に関する情報(項目4〜10)

順番に解説します。

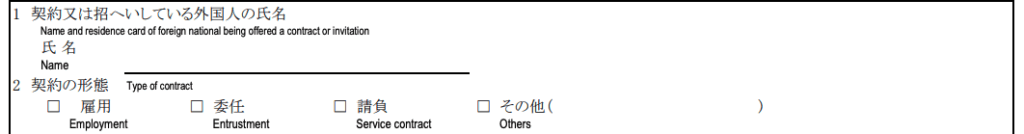

雇用する外国人の情報(項目1・2)

項目1は、申請人である外国人の氏名を記入します。漢字やアルファベットの間違いがないように、パスポートや在留カードを確認しながら記載しましょう。

項目2は、外国人との雇用契約の形態について、該当するものにチェックを入れます。

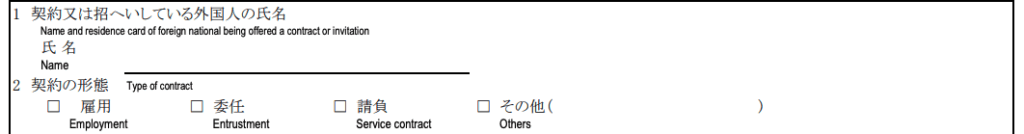

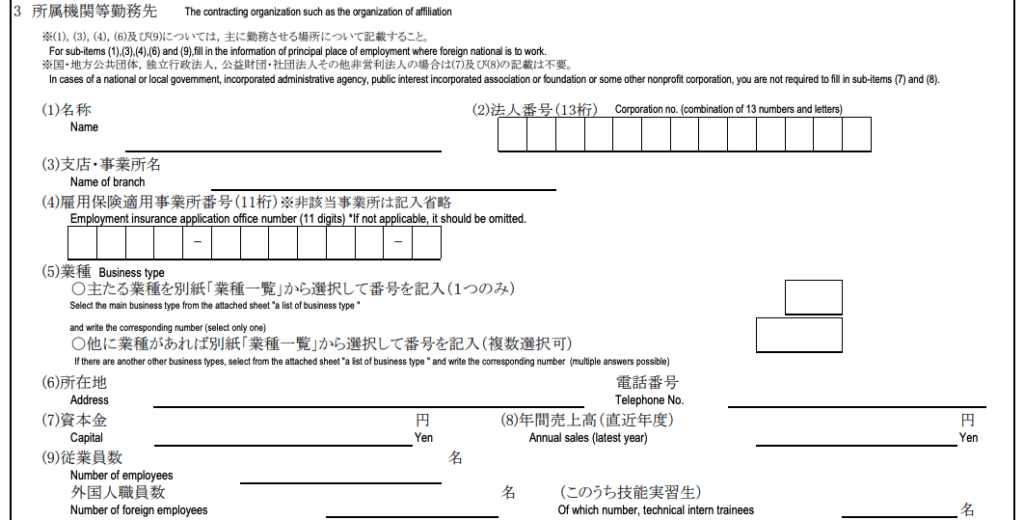

所属機関等の情報(項目3)

項目3には、所属機関の情報を記入します。

雇用保険適用事業所番号は、雇用保険適用事業所としてハローワークに届け出た際に、その後送付される「適用事業所台帳」にて確認可能です。または、資格取得後にハローワークから送付される「雇用保険被保険者資格取得届等確認通知書」を見たり、顧問の社会保険労務士に聞いたりする方法もあります。

会社の経営状況も審査の対象となるため、資本金や売上高の情報提供も含まれます。虚偽の申請は不許可になるため、正しい情報を記載しましょう。

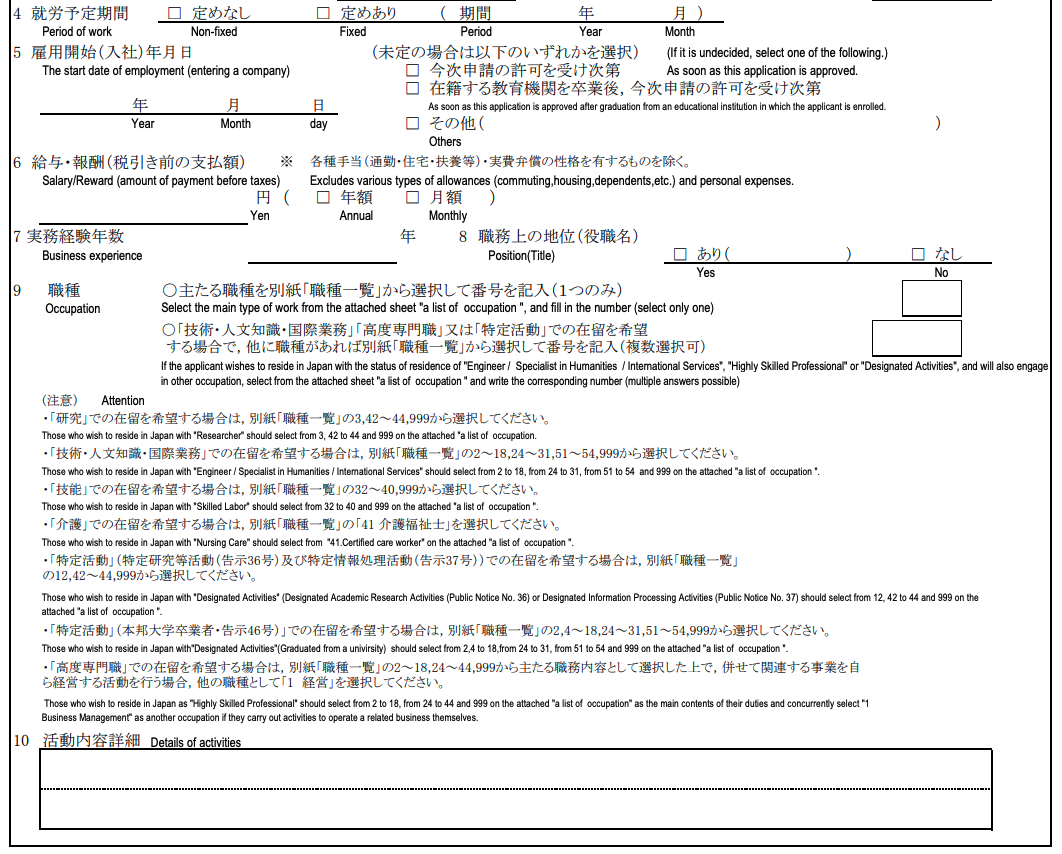

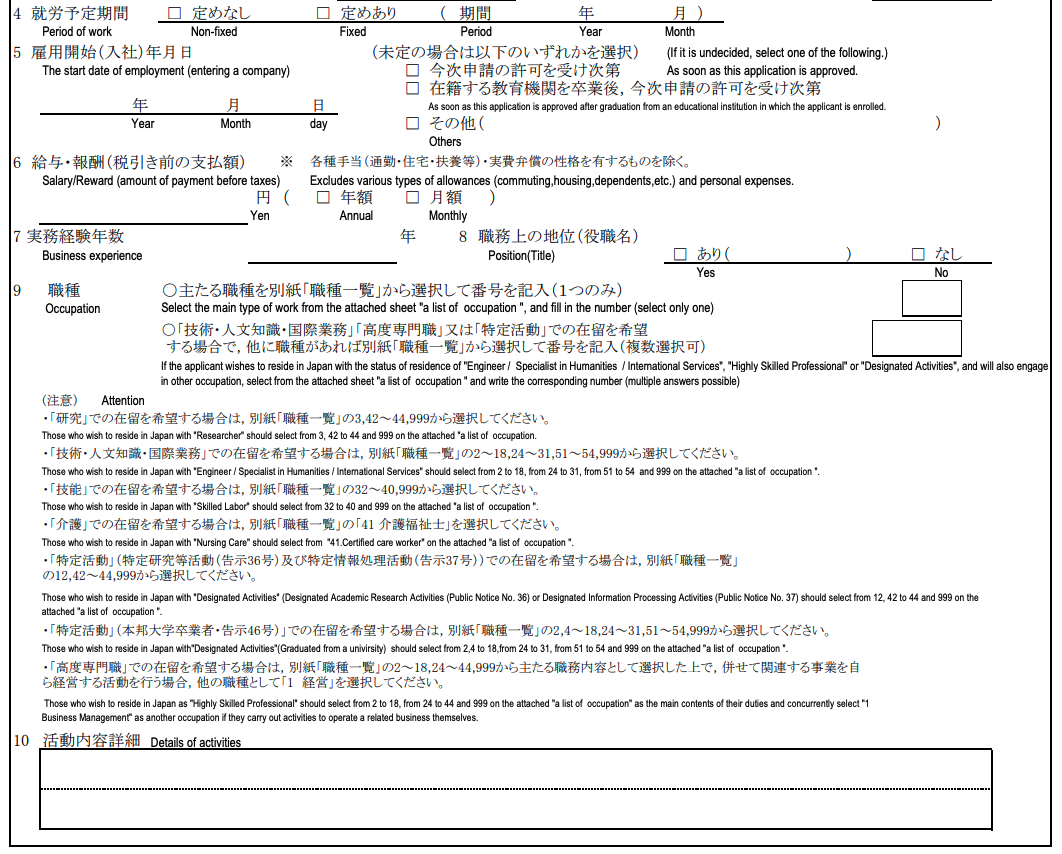

雇用に関する情報(項目4〜10)

項目4〜10は、外国人の雇用に関する情報を記載します。

| 番号 | 項目 | 記入のポイント |

|---|---|---|

| 4 | 就労予定期間 | 契約内容に合わせて記入する。期限の定めがない場合は「定めなし」にチェックを入れる |

| 5 | 雇用開始(入社)年月日 | 申請人が入社した年月日を記載する |

| 6 | 給与・報酬(税引き前の支払額) | 年額または月額の給与を記入する※各種手当(通勤費・住宅・扶養等)は含まない |

| 7 | 実務経験年数 | 申請人のこれまでの実務経験年数を記載する※アルバイトやインターンの年数は含まない |

| 8 | 職務上の地位(役職名) | 該当する方にチェックを入れる。申請人に役職があれば、役職名を記入する。 |

| 9 | 職種 | 別紙を参照に該当する職種の番号を記載する※2つ目の項目で該当する職種がない場合は「なし」と記入 |

| 10 | 活動内容欄 | どのような業務に従事するのか記載する |

少しの虚偽申請でも不許可になる可能性が高まるため、正しい情報を記載しましょう。

派遣社員として申請人を雇用する場合は、4枚目の「所属機関等作成用 2」を作成してください。

【在留資格別】在留期間更新許可申請書のダウンロード方法

在留期間別の更新許可申請書は、出入国在留管理庁のWebサイトからダウンロード可能です。

「申請書・必要書類・部数」の見出しより、以下の手順でダウンロードしましょう。

- 該当する活動資格名をクリック

- 在留期間更新許可申請のメニューをタップ

- 提出書類の情報欄から「在留期間更新許可申請書」をダウンロード

オンライン上にて、簡単に入手が可能です。

以下の記事では、在留期間更新における全体の流れをわかりやすく解説しています。更新手続きの全体像を把握したい方はあわせてご覧ください。

在留期間更新許可申請の許可率を高める方法

在留期間更新許可申請は入管法に基づき審査が進められており、定められる条件やルールを満たしていないと不許可になりやすいです。

ここでは、許可率を高める主な方法を3つ紹介します。

- 早めに申請手続きを進める

- 外国人の書類作成を企業側がサポートする

- 行政手続きの専門家に業務を依頼する

できる方法を実践して、スムーズに更新手続きを済ませましょう。

早めに申請手続きを進める

申請期限は、在留期間が満了する前です。手続き自体は、在留期間満了日のおおむね3ヵ月前からできます。

特にはじめての更新手続きの場合は、書類の準備や作成に時間がかかります。早めに申請して、期限内に手続きが完了するようにしましょう。

なお、更新手続きを怠ると、在留期限が切れてオーバーステイ(不法残留)に該当します。オーバーステイが発覚すると、外国人は強制送還されるリスクがあり、企業側は不法就労助長罪に問われる可能性があります。

オーバーステイについて詳しく知りたい方は、以下の記事をあわせてご覧ください。

外国人の書類作成を企業側がサポートする

申請書を作成できるのは、原則外国人本人です。企業側は作成自体はできないものの、サポートすることは可能です。

手続きの流れや書類作成の方法を外国人1人ですべて理解するのは難しいので、企業側がいつでも支援できる状態にしておきましょう。

具体的には以下のサポートが考えられます。

- 必要書類の収集方法をアドバイスする

- 申請スケジュールの管理をサポートする

- 申請書類の抜け漏れや記載ミスがないかチェックする

- 相談されたときにすぐに回答できる知識を身につけておく

企業のサポートがあることで、外国人材も安心して手続きを進められ、許可率の向上につながります。

行政手続きの専門家に業務を依頼する

自社でのサポートが難しいと判断したら、行政手続きの専門家に業務を依頼する選択肢もあります。

外国人雇用における行政手続きの専門家は、申請取次行政書士です。申請取次行政書士は、外国人の在留資格における取得・変更・更新などの申請手続きを代理できる資格を保有しています。

豊富な知識と経験があるため、業務を委託すれば申請許可率の向上が期待できます。

「外国人雇用に関する法律の理解を深めたい!」という方に向けて、知っておくべき外国人雇用の法律と手続きの資料を無料配布しております。1分でダウンロードできるので、下記のボタンをクリックのうえ、どうぞお受け取りください。

この資料でわかること

- 外国人雇用時の関連法令の基本

- 在留資格の種類と特徴、手続きの一例

- 労働条件と雇用契約

- 外国人雇用のトラブル事例と対策 など

在留期間更新許可申請書の記入でお困りなら「FES行政書士法人」にご相談ください

「在留期間更新許可申請書の書き方は理解できたけど、実際に作成できるか不安…」

「万が一、不備があって不許可になったらどうしよう」

このようにお悩みの方は「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は、外国人雇用に関する申請手続きに特化した行政書士法人です。申請取次行政書士が在籍しているため、原則本人しか対応できない在留期間更新許可申請も代理できます。

豊富な知識と経験により、必要書類の準備・申請書類の作成・窓口への提出まで包括的にサポートし、不許可になるリスクを最小限に抑えます。

また、外国人向けの人材紹介会社で登録支援機関の認定を受けている「日本料飲外国人雇用協会」と連携しているため、外国人の候補者選びのサービスもご提供が可能です。

無料相談も受け付けているので、お気軽にお問い合わせください。

\メール相談は無料で対応/

▲お問い合わせはページ下部のフォームから

在留期間更新許可申請書の記入例を参考に書類を作成してみよう

在留期間更新許可申請書は記入する項目が多いものの、特に難しい内容はありません。

本記事の記入例を見れば正しい書き方がわかるので、記事を参考に、さっそく書類を作成してみましょう。

とはいえ「記入例を見ても、正確に作成できるか不安…」という方もいるはずです。このように悩んだら「FES行政書士法人」にご相談ください。

弊社は外国人雇用に関する手続きに特化した行政書士法人です。申請取次行政書士が在籍しており、在留期間更新における代理申請が可能です。

外国人向け人材紹介会社・登録支援機関である「日本料飲外国人雇用協会」と連携しているため、外国人雇用全般のサポートも提供可能です。

無料相談を受け付けているので、在留期間更新許可申請に関するお悩みがございましたら、お気軽にお問い合わせください。

- FES行政書士法人は外国人就労者特化の行政書士法人

- 登録支援機関の設立支援・在留資格の変更手続き支援・外国人材育成支援など幅広く対応

- 専門分野に特化した法人ならではのサポートが充実

\メール相談は無料で対応/

▲お問い合わせはページ下部のフォームから

監修者プロフィール

- 一般社団法人 日本料飲外国人雇用協会 理事 兼 事務局長

- 外食業に特化した求人媒体を運営する人材支援事業会社にて、約20年間に渡り首都圏版メディアの立ち上げや事業責任者として従事。専門学校・短大にて就職セミナー講師としても20校以上の活動経験あり。2019年に特定技能制度の施行開始にあたり、登録支援機関の立ち上げとして「日本料飲外国人雇用協会」に参画。現在は理事 兼 事務局長として活動を所掌している。

最新の投稿